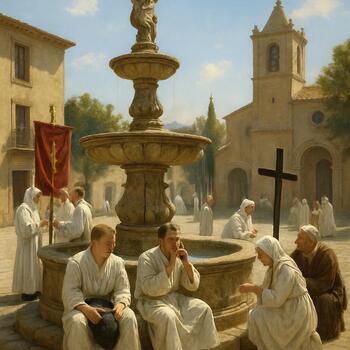

Mittelalter – Kirchweih, Markt & Gilden

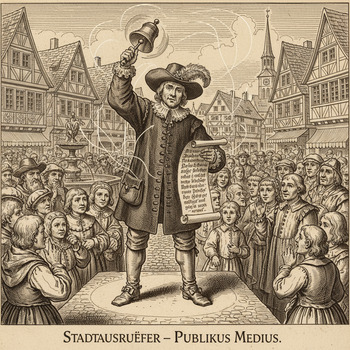

Sakrale Weihen, Marktrechte und Zünfte formen dörfliche und städtische Jahrespunkte. Musik, Tanz und Handel teilen sich denselben Platz.

Aus liturgischen Kalendern werden soziale Takte: Kirmes/Kirchweih verbindet Weihe, Markt und Geselligkeit. Gilden sichern Ordnung, Wege und Verantwortung.