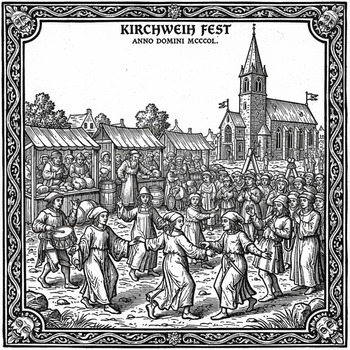

Kirchweih als sozialer Anker

Kirchweihen bündeln Weihe, Markt und Tanz. Aus ihnen wachsen regionale Kirmessen, handwerkliche Schauformen und die Idee des öffentlichen Vergnügens.

Von mittelalterlichen Kirchweihen und Markttagen über barocke Hofumzüge bis zu Oktoberfest, Karneval, Rhein in Flammen, Fischerfeste, Weinlese und modernen Musik- und Filmfestivals: Festchronik verfolgt, wie Rituale entstehen, sich verwandeln und ganze Regionen prägen.

Unser Ansatz ist historisch fundiert und zugleich erlebbar: Wir erzählen Ursprünge, zeigen Wandel, ordnen regional ein und führen dich zu Terminen im Jahreslauf. So wird sichtbar, warum Feste mehr sind als Unterhaltung – sie sind Gedächtnis, Gemeinschaft und gelebte Kultur.

Von Kirchweih und Marktrecht bis zu städtischen Massenfesten: Bräuche wandern durch Jahrhunderte, passen sich an Politik, Wirtschaft und Technik an – und bleiben doch vertraut.

Kirchweihen bündeln Weihe, Markt und Tanz. Aus ihnen wachsen regionale Kirmessen, handwerkliche Schauformen und die Idee des öffentlichen Vergnügens.

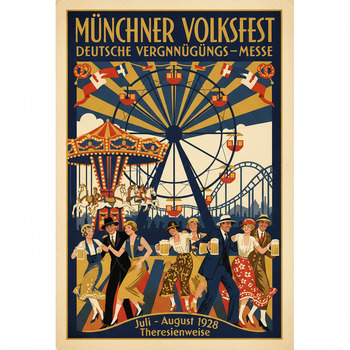

Aus einem königlichen Fest an der Theresienwiese wird ein jährlich wachsendes Volksfest. Landwirtschaftsschauen, Schausteller, Musik – und schließlich eine globale Ikone.

Zwischen Stadtreformen, Vereinskultur und Medien wird der Karneval bühnenreif: Funkenmariechen, Garden, Prunkwagen – Ritual und Spektakel zugleich.

Schiffskonvois, Höhenfeuer und Inszenierung der Landschaft: Technik und Tourismus schreiben alte Flussfeste neu.

Deutschland feiert vielfältig: Dialekte, Trachten, Musik, Speisen – alles färbt die Feste. Drei Streifen, drei Signaturen.

Trommeln, Fanfaren, Glocken und Gesang strukturieren den Raum, während Masken, Uniformen und Trachten Geschichten sichtbar machen.

Klang ist Ruf zur Gemeinschaft – vom ersten Tambour bis zum letzten Schlussakkord. Kostüm ist Textur der Erinnerung – Stoffe, Farben, Symbole. Zusammen formen sie das „Wir“, das sich jedes Jahr neu erfindet.

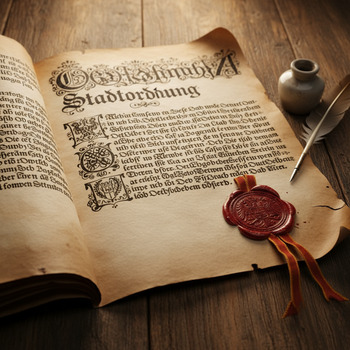

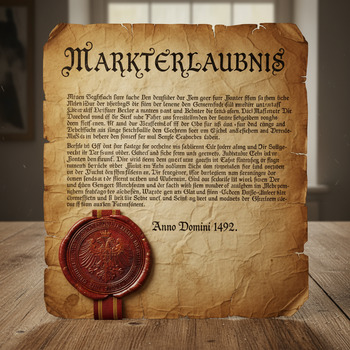

Alte Stadtordnungen, Zunftzeichen, Festplakate und Festberichte sind die stillen Erzähler der Gegenwart. Sie zeigen, wie Regeln zu Ritualen und Rituale zu Identität werden.

Vom Backhaus bis zur Schänke: In Wappen und Zeichen steckt die Infrastruktur des Festes – Wege, Räume, Zuständigkeiten.

Markt- und Nachtregeln, Zunft- und Wirtshausrechte – sie erleichtern das Feiern und zähmen zugleich die Ausgelassenheit.

Aus liturgischem Kalender und Dorfökonomie entsteht ein Jahrespuls, der Tanz, Handel und Andacht verbindet.

Mit Plakaten und Zeitungen wird das Fest zur großen Öffentlichkeit: Farben, Typen, Slogans – eine neue Dramaturgie.

Essen strukturiert Feste: Brot und Brezn, Braten und Fisch, süße Kirmesküchlein. Der Duft zeichnet Wege im Gedächtnis.

In Zelten und auf Plätzen ist die Brezn der kleinste Vertrag des Teilens – bricht man sie, beginnt das Erzählen.

Marinade und Schmoren sind Küche als Chronik: Vorbereitung, Wandel, Veredelung – wie ein Fest im Kleinen.

Hafenfeste riechen nach See: schnelle Speise, langer Horizont – und eine Geschichte der Ankünfte.

Das Brutzeln wird zum Taktgeber: Schlange, Lachen, Serviette – ein kleiner Chor des Alltags.

Vom Marktrecht über Dampfkraft und Elektrizität bis zum LED-Himmel: Der Jahrmarkt ist Labor und Wohnzimmer der Städte.

Märkte schaffen temporäre Städte mit eigenen Regeln – Verhandlung, Messplätzen, Zöllen und Wegen.

Aus Pferdezug wird Dampf, aus Dampf Strom: Technik vergrößert den Radius des Staunens.

Funkenregen, Glühbirnen, Neon – die Plätze bekommen Bühnenlicht, und das Publikum wird Ensemble.

Zucker, Popmusik, Selfies: Die Messe wird Speicher für erste Mutproben und große Gesten.

Trommeln öffnen Straßen, Fanfaren bündeln Menschen, Glocken ordnen Zeit. Aus Klängen entstehen Wege – jedes Fest hat sein akustisches Muster.

Hörspuren verbinden Stadtviertel und Felder, Häfen und Plätze. Die Klangkarte zeigt, wie Musik Orientierung stiftet – vom Takt der Parade bis zum Chor auf der Dorfwiese.

Wenn Wasser zur Bühne wird: Feuerwerke, Laternen, Illuminationen. Städte lesen ihre Flüsse neu – und feiern ihr Spiegelbild.

Maibrauchtum und Prozessionen markieren Aufbruch – Farben, Zweige, erste Musik draußen.

Hof- und Straßenfeste, Hafentage, Schützenwesen – der öffentliche Raum wird Wohnzimmer.

Erntedank, Weinlese, Kirchweih: Arbeit und Feier fallen zusammen – Markt, Musik, Tafeln.

Märkte, Lieder, Laternenzüge – die Stadt leuchtet gegen die Kälte, Erinnerung wird Wärme.

Aus Wehrübungen werden Rituale: Vogelschießen, Parade, Königswürde. Die Stadt lernt Takt und Öffentlichkeit.

Stimmen werden Verwaltung: Notenwart, Jugend, Kasse. Der Klang verschriftlicht sich – und bleibt doch spontan.

Kleidung spricht Regionen: Falten, Hüte, Borten. Auf Umzügen wird die Vielfalt lesbar.

Marktstände, Logistik, Sicherheit, Gagen, Reinigung: Ein Fest ist ein temporäres Unternehmen. Seine Wege sind sichtbar.

Kurze Begriffe mit langer Geschichte. Über Begriffe werden Abläufe, Rollen und Räume verhandelt.

Jedes Datum, jeder Brauch erhält eine Herkunftsprüfung: Entstehungszeit, Kontext, Perspektive. Widersprüche markieren wir transparent.

Wir nennen Editionsstand, Referenz und Zugriffsjahr, trennen Zitat, Paraphrase und Deutung. Unklare Stellen werden als solche benannt.

Ein Brauch hat viele Gesichter. Wir vergleichen Varianten, ohne sie zu vereinheitlichen, und verlinken auf lokale Darstellungen.

„Kirchweih“ vs. „Kirmes“ vs. „Kerb“ – ähnliche Wurzeln, andere Akzente; die Unterschiede machen Geschichte sichtbar.

Wir schreiben inklusiv, vermeiden Klischees und hören zu: Vereine, Schausteller:innen, Gemeinden. Sprache bildet Wirklichkeit mit.

Bezeichnungen folgen Selbstbenennung der Akteur:innen; historische Termini werden kontextualisiert.

Irren ist menschlich – wir dokumentieren Korrekturen und aktualisieren Chroniken, wenn neue Forschung erscheint.

Änderungsprotokoll, Versionsstand und Datum der letzten Prüfung sind in der Chronik vermerkt.

Drei Wege durch die Festlandschaft: als Geschichte, als Kalender oder als Städtepfad. Wähle eine Route – die Karte reagiert.